近日,复旦大学物理系晏湖根、光电研究院黄申洋团队在90°扭转的黑磷同质结中,发现了一种室温下吸收率超过1%的全新偶极激子,解决了偶极激子吸收弱的困难。相关成果以“Bright dipolar

excitons in twisted black phosphorus homostructures”为题发表在期刊《科学》(Science,DOI: 10.1126/science.adq2977)。

偶极激子长期以来因电子和空穴的空间分离特性受到关注,但其与光的弱相互作用及极端观测条件限制了应用。偶极激子的电偶极矩使其具备较强的激子间相互作用,适用于研究玻色-爱因斯坦凝聚、激子超流等物理现象。尽管隧穿效应可增强偶极激子的光相互作用,仍难以在实验中有效区分偶极激子与普通激子。找到一种光吸收率高且易于探测的新型偶极激子至关重要。

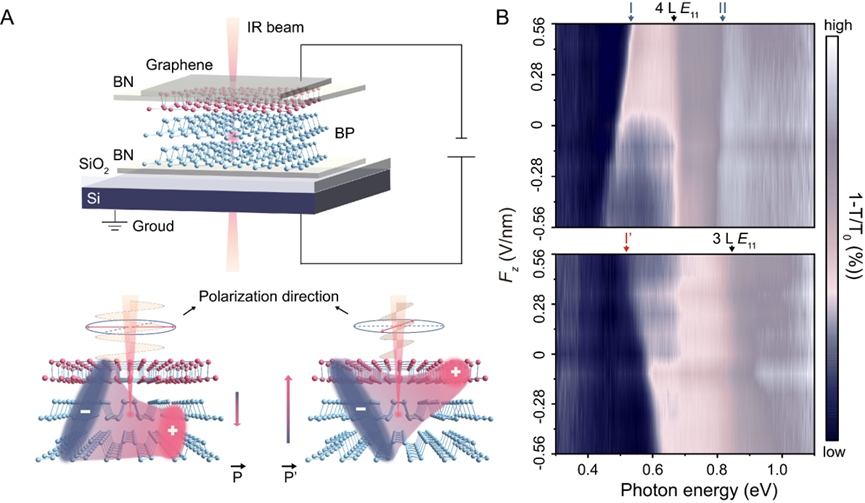

研究团队在90°扭转的黑磷同质结中,发现了一种无需隧穿效应即可探测的偶极激子,其室温吸收率超过1%,能够在室温下被红外光谱检测到。新型偶极激子展现了多种新特性,拓宽了多体物理等研究方向。与传统偶极激子相比,新激子在黑磷90°堆叠结构中形成,导带强耦合而价带弱耦合,导致电子与空穴根据偏振方向分布在不同层中。这使激子既有固定电偶极矩又能显著吸收光,解决了传统偶极激子观测困难的问题。此外,通过调节光的偏振方向,可控制新激子的偶极矩方向,影响激子间相互作用。研究人员还可通过调节层厚或选择不同的带间跃迁,控制激子的共振能量与偶极矩大小。新型偶极激子主要在红外波段工作,拓展了偶极激子的应用范围,助力于研发新型红外光电器件,并为探索黑磷中莫尔超晶格的奇异量子现象奠定了实验基础。

图一:黑磷同质结偶极激子的电场调控

论文通讯作者为复旦大学物理学系晏湖根教授,第一作者为复旦大学光电研究院黄申洋青年副研究员,物理学系博士生余博洋和马奕暄为论文的共同第一作者,潘成浩等博士生也作出了突出贡献。复旦大学物理学系吴骅教授团队与上海理工大学杨柯老师为论文提供了第一性原理计算。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委和上海市科学技术委员会等基金项目的支持。

复旦大学微纳加工与器件公共实验室为该课题提供了重要支撑。实验中电场调控是偶极激子的主要表征手段,是研究偶极激子偶极矩大小和方向的主要方法。电学器件的制作过程中使用了复旦大学微纳加工与器件公共实验室的制版机、反应离子刻蚀以及热蒸发镀膜等仪器,表征材料厚度使用了台阶仪,测量器件输运性质则使用了半导体参数测试仪。论文已致谢复旦大学微纳加工与器件公共实验室,微纳实验室按照有关奖励制度对课题组和用户进行了相应奖励。

论文链接:https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.adq2977